|

| |

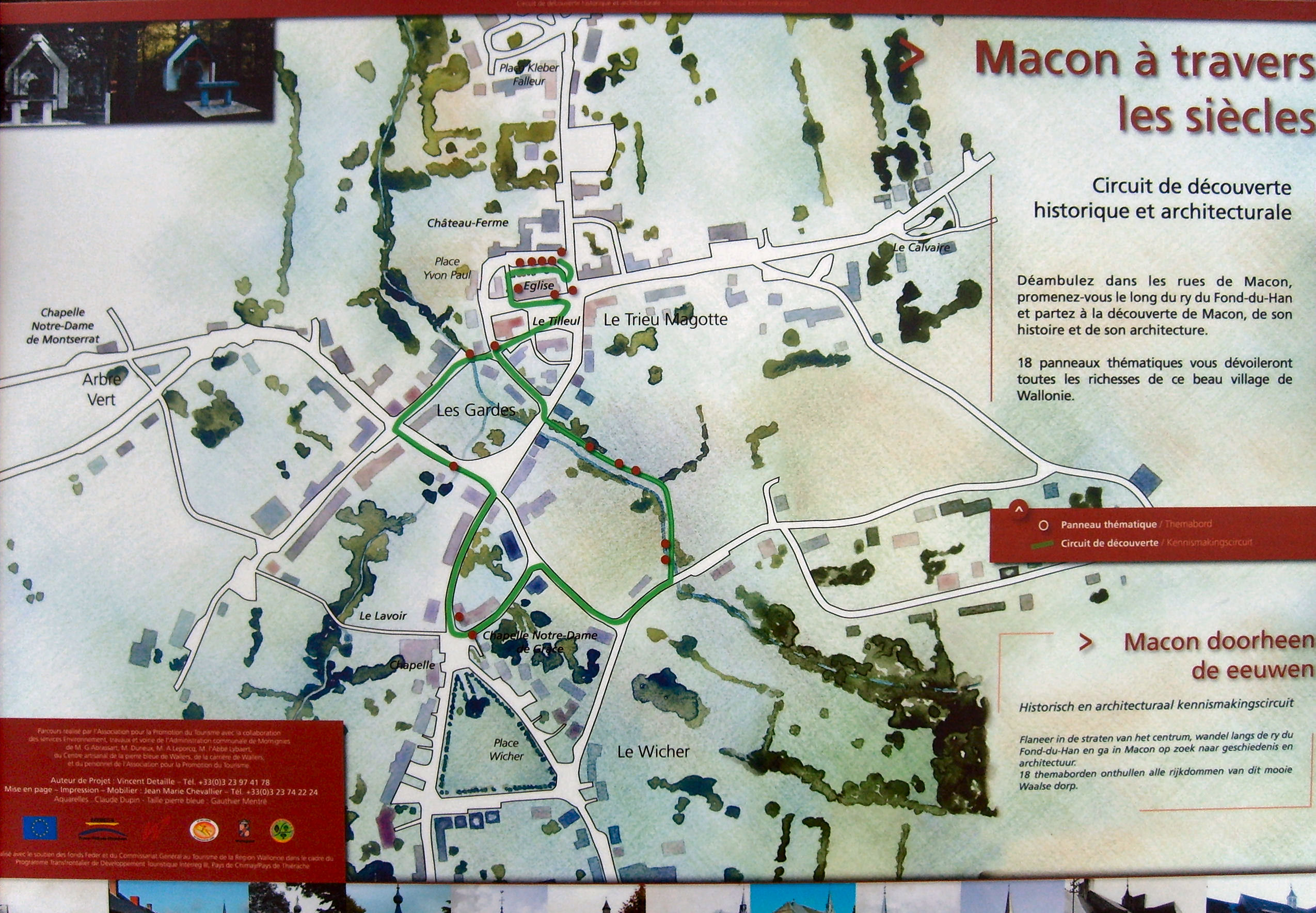

Macon à travers les siècles

|

Macon à travers les siècles

Déambulez dans les rues de Macon, promenez-vous le long du

ry du Fond-du-Han et partez à la découverte de Macon, de son histoire et

de son architecture.

18 panneaux thématiques vous dévoileront toutes les richesses de ce beau

village de Wallonie.

|

|

Le calvaire

Située sur la route qui mène de Macon à Chimay, la Chapelle-calvaire, édifiée en 1875, est située sur l'emplacement de

l'ancien calvaire construit en 1737. Elle perpétue le souvenir d'une

sombre histoire de sorcières dont l'épilogue trouva son aboutissement en

cet endroit, dit le "jugement des sorcières".

En 1484, le pape Innocent VIII lance le signal de la chasse aux sorcières

en rédigeant une Bulle papale qui organisait la lute contre la

sorcellerie et les "praticiens infernaux". De 1486 à 1680, 50

000 à 100 000 "sorciers" seront ainsi mis à mort ! Un chiffre

élevé en regard de la population européenne de l'époque.

L'usage systématique de la torture permettait d'obtenir des aveux aussi

détaillés que fallacieux. Les victimes de ces procès en sorcellerie

étaient à 80% des femmes, et appartenaient en majorité aux classes

populaires. Les condamnations pouvaient parfois être étendues à leurs

enfants. Les juifs, homosexuels, marginaux et "errants", pauvres

hères et vagabonds, "gens du voyage" font aussi partie des

persécutés. La "chasse aux sorcières" prendra fin au XVIIe siècle. Les dernières victimes seront brûlées ou décapitées.

C'est dans ce contexte que se tiendront, de 1671 à 1673, des procès en

sorcellerie à l'encontre de 3 femmes de Macon et de 4 habitants de

Monceau-Imbrechies accusés de commerce avec le diable. Emprisonnés,

torturés, jugés à Chimay, ils seront condamnés à mort et périront

brûlés sur le bûcher dressé à Macon. |

|

Nicaise Poschet Maître de Forges (1578-1631)

Originaire d'Hirson (France), Nicaise Poschet est issu d'une famille de

Maîtres de Forges venant d'Eppe-Sauvage. Il s'établit à Macon en 1608, et

s'y marie, en secondes noces, avec Jacqueline du Moustier.

Les moyens de communication son tpeu développés. L'implantation d'une

forge est dictée par la présence, en abondance, et à proximité, des

matières premières nécessaires à son activité (minerai, bois). Nicaise

Poschet est aussi un marchand. Et c'est sans doute pour cela qu'il choisira

de s'établir à Macon, carrefour de deux "grands chemins"

(Luxembourg-Cambrai; Chimay-Avesnes sur Helpe).

En 1616, il exploite avec son frère le fourneau de Bourges à Momignies,

tandis qu'il fait construire la maison-forte de Macon. Il achète en 1619 le

fourneau Philippe et sa forge en 1628. Rapidement confronté à des

difficultés d'exploitation (pauvreté en fer du minerai local, besoin

considérable en bois), il est contraint de rechercher de nouveaux

gisements. EN 1617, il étend ses recherches à toute la prévôté d'Arlon.

Il achète Neuve-Forge à Buzenol (1626), puis le fourneau

"Lackman" à Saint-Léger (1628).

En moins de quinze ans, Nicaise Poschet est devenu le Maître de Forges le

plus important du Luxembourg. A sa mort, en 1631,dans des circonstances non

élucidées, sa femme lui succède, alors que les guerres reprennent et que

la peste décime à nouveau la population. Décédée en 1664, Jacqueline du

Moustier est inhumée dans l'église de Macon, où l'on peut encore y voir

sa pierre tombale.

|

|

Le Château-Ferme

A l'aube du "Siècle de

Malheur", la région frontalière est peu sûre (Chimay va subir six

sièges en vingt ans). Pour échapper aux exactions des pillards, des

bandes armées, ou de la soldatesque, la construction d'une maison forte

s'impose. Quoiqu'inefficace devant une troupe bien armée, ce système de

défense permet de protéger les bines et le soccupants du lieu. Ses

épaisses murailles permettent d'attendre, dans une relative sécurité

que le danger s'estompe.

La tour-refuge, massive, est à l'origine séparée du corps de logis

principal et de la bergerie. On y accède par une passerelle

"volante". Ses murailles de plus d'un mètre dépaisseur, et ses

très petites ouvertures lui permettent de servir d'ultime refuge. (Les

fenêtres que nous voyons aujourd'hui ont été percées au XVIIIe siècle). Lors de sa construction, l'édifice n'est équipé que

d'archères (rez-de-chaussée, premier niveau) et de canonnières (angles

du second étage).

Le corps de logis : le rez-de-chaussée, éclairé par d'étroites

fenêtres à meneaux (murées au XVIIIe siècle) sert de

"magasin". Le premier étage est à usage d'habitation. Toutes

les pièces ont un caractère défensif très marqué, comme en témoigne

le nombre important de meurtrières et de bouches à canons.

Les communs : la bergerie, la grange monumentale (maréchalerie,écuries,

étables et chartil) et les greniers (ateliers), complètent cet ensemble

et permettent d'assurer une vie quasi autarcique au propriétaire des

lieux.

Contrairement à son appelation, lechâteau-ferme n'a jamais été,

jusqu'au XIXe siècle, une ferme. Il servait avant tout au sctockage des

matières premières.

|

|

La réaffectation

En 1749, l'arrière-petit-fils de Nicaise Poschet, Nicolas-Louis de

Lespine, hérite du chateau-ferme, mais il décide de s'en séparer.

L'ensemble fortifié est démantelé. Le bâtiment principal est

transformé en auberge, les annexes en ateliers de sabotiers et de

tisserands. De 1920 jusqu'en 1960, la maison-forte est transformée en

ferme par la famille Hostelet.

En 1990, la commune de Momignies acquiert le château-ferme de Macon, afin

d'en assurer la sauvegarde. Un projet de valorisation touristique est mis

en place. Il permet la réalisation de 14 hébergements de grand confort,

ainsi que l'aménagement d'une salle d'animation (Phasing-out, Objectif

1). Commencés le 4 mars 2002, les travaux de restauration se sont

achevés en juillet 2004. La valorisation de cet ensemble original permet

d'accroître l'attractivité du village grâce à sa qualité

architecturale et urbanistique. Il dote la région d'un espace d'accueil

touristique professionnel de qualité.

|

|

Macon en 1616

Peu de régions ont été aussi obstinément

ravagées par la guerre que les Pays-Bas catholiques. Guerres d'invasion,

guerres civiles rythment la vie du pays chimacien depuis le règne de

Philippe II jusqu'à la "paix d'Utrecht" (1715).

La Principauté de Chimay et la région du Hainaut supportent passivement

ces exactions. Chaque printemps, les Maconais s'attendent à voir revenir

le spectre de la guerre. Les terres sont laissées en friche, les maisons

tombent en ruines. La population ne vit plus que pour se soustraire aux

persécutions et tenter d'échapper aux brigandages de la

soldatesque.

A la fin du XVIe siècle et au début XVIIe siècle, le Hainaut connait

une brève période de calme accompagnée d'une relative prospérité

économique. Pour repeupler les villages dévastés de la principauté, on

invite les Français d'Anor à immigrer dans le Hainaut. De 1561 à 1616,

la population de Macon va ainsi doubler (1561 : 59 feux; 1616 : 121 feux). |

|

L'église St Jean-Baptiste

Macon possède, depuis 1236, une chapelle placée sous le vocable de Saint

Jean. Nicaise Poschet usera de son influence pour que Macon devienne une

paroisse indépendante à partir de 1621.

De l'églis originelle, il ne reste que les fonds baptismaux (fin XVIe siècle, début XVIIe

siècle).

Une deuxième église sera érigée en 1725. Seuls trois retables du

XVIIIe siècle et le maître-autel actuel, sculptés par un artisan de

l'abbaye de Bonne-Espérance (Binche) dont le père abbé était

originaire de Macon, témoignent de son existence.

On peut, aujourd'hui, y découvrir des dalles funéraires du XVIIe et

XVIIIe siècles, qui ont été réutilisées dans le pavement des

chapelles jouxtant la tour.

L'église actuelle, de style néo-gothique, date de 1860. Elle fut conçue

par l'architecte "Deman" de Bruxelles. Curieusement, le consil

municipal de l'époque décida de la réorienter et de palcer le choeur à

l'ouest. Les trompe-l'oeil en faux marbre des colonnes du maître-autel ne

sont pas d'origine. Ils ont été réalisés, à la fn du XIXe, par un

peintre originaire de Macon : "Roger Dupuis". |

|

Le tilleul

La coutume franque voulait que la justice soit

rendue en plein air, sous la voûte des cieux, à la face des dieux. La

tenue de "plaids" dejustice, sous les arbres, est une coutume

mmémoriale. Charlemeagne tenta de modifier cette pratique en ordonnant

que ces "plaids" se tiennent sous un toit. Son

"capitulaire" ne suffira cfependant pas à mettre un terme à

cette tradition. Des plaids se tiendront sous les arbres jusqu'à la

Révolution.

Les plaids avaient lieu ordinairement tous les trois ou quatre ans. Ils

réunissaient les autorités échevinales et le shabitants du lieu, le

plus souvent à la Saint-André. Les villageois y discutaient de questions

communautaires (assiette d'imposition, location des sarts, attribution des

travaux, du bois de chauffage,...). Les décisions prises alors, étaient

actées en prenant soin de noter : "du consentement des

bourgeois". Les "tilleuls-étagés" savamment taillés vont

fournir aux "plaids" le acdre rustique réclamé par la

tradition.

Le premier tilleul de Macon fut vraisemblablement planté au début du XVe

siècle. Ses branches étaient disposées en une seule nappe horizontale

et soutenues par quatre poteaux de bois. Il se trouvait à l'emplacement

de l'actuelle maison communale.

Le second tilleul, planté en 1714, à 20 ou 30 mètres de l'ancien

tilleul, mesure aujoud'hui 2,70m de circonférence. Ses frondaisosn,

réparties en trois étages défgressifs, ont été obtenues par la greffe

de branches alors que l'arbre devait avoir une dizaine d'années. Son plan

octogonal rappelle celui d'un kiosque et les chapiteaux des poutraisons ne

sont pas sans rappeler les supports monostyles des églises hennuyères

des XVIe et XVIIe siècles. La charpente, repeinte par Charles Meunier et

Dohy J.B. en juin 1899, fut reconstruite en 1900 par Félicien Bayard. De

la charpente originelle, il ne subsiste plus aujourd'hui que les supports

en pierre bleue.

Macon est le seul village de la région de Momignies à avoir pu

préserver, depuis 1714, son vénérable tilleul. Alors qu'en 1794, tous

les tilleuls des villages environnants étaient abattus par les

sans-culottes et remplacés par des Arbres de la Liberté. |

|

La tour forteresse

Au lieu-dit "les gardes" se

dressait la tour-forteresse de Macon. Située au confluent du rieu du

Fourneau et du Fond-du-Han, elle était entourée de douves. On y

accédait par un pont-levis à flèches. Ce refuge, dont la première

mention remonte au XVIe, aurait été bâti en 1570. Elle servait à la

fois de tour de veille et de lieu de refuge pour la population, au cours

des périodes troubles qui secouèrent la région.

Après la révolution belge et le reforcement des systèmes naationaux de

défense le long de la frontière belgo-néerlandaise, la tour forteresse

de Maconperd tout son intérêt défensif. Elle est déclassée, puis

détruite en 1832.

Pour se protéger les communautés imaginèrent d'autres systèmes de

protection. L'église de Momignies et son enceinte fortifiée jouèrent

aussi un rôle de protection des ppulations. Quatre colonnes de pierre

soutenaient sa charpente. Elle était entourée d'un cimetière paroissial

et d'un haut mur équipé de tourelles d'angle. Elle fut dévastée,

pillée et son intérieur saccagé par les sans-culottes en 1794. Un

ouragan dévasta sa toiture en 1800. Par manque d'entretien et en

l'absence de réparations, une tempête renversa le clocher le 14 octobre

1933, il s'écrasa sur la place.

Aux XVIe et XVIIe, en Thiérache française, les places-fortes de la

Capelle, d'Hirson et de Vervins, sont complétées par un système de

défense et de protection originale : les églises fortifiées. une

soixantaine d'entre elles sont encore visibles. |

|

La géologie et l'environnement

La nature du sous-sol et sa géologie vont déterminer pendant des siècles

les activités humaines et façonner la physionomie du village de Macon.

Trois matériaux marquent le paysage : le bois, le minerai de fer et la

pierre bleue.

Au nord, s'étend la Fagne. Cette région franco-belge va de Trélon à

Vodelée. Elle est constituée de schistes. Son sol est peu favorable à

l'agriculture ("fagne" signifie boue, bourbe). La richesse de

cette région tient essentiellement à ses forêts quifourniront de

grandes quantités de bois destinées à la production de charbon de bois.

Vers le sud, la Thiérache prolonge les Ardennes. Elle est formée d'un

haut plateau composé de grès ferrugineux qui fourniront l'essentiel du

minerai de fer qui servira à alimenter les fourneaux de la région.

Au centre, la Calestienne, bande de 2 à 4 kilomètres de large, forme un

cordon de collines de 250 à 300 m d'altitude quis'étend du pays de

Chimay à Remouchamps, d'ouest en est, sur une bande de 130 km. On y

trouve la pierre bleue qui servira à bâtir les fourneaux tandis que

l'arkose (que l'on trouve en forêt de St-Michel en Thiérache), est

utilisée comme pierre réfractaire. On peut y trouver aussi quelques

affleurements de minerai de fer. |

|

L'industrie sidérurgique

C'est dans le pays de Chimay que la sidérurgie belge fit ses débuts. Aux

premiers temps de la "forgerie", le "faudreus" devait

être à la fois mineur, charbonnier et forgeron.Il trouvait le minerai à

fleur de terre.

Pendant tout le XVIe siècle, jusqu'à la veille du traité de Vervins,

l'industrie du fer prospéra au Pays de Chimay. Cependant les guerre,

l'épuisement des matières premières (minerai et bois) la ruinèrent. En

1691 on ne comptait plus que 19 forges et 9 fourneaux au Pays de

Chimay.

L'activité était très réglementée. La coupe des bois par les

"bosquillons", lapréparation du charbon par les

"faudreus" et son transport aux fourneaux par les

"rouleurs" étaient minutieusement contrôlés. Les

"sergents des bois" surveillaient leur exploitation, afin de

mieux assujetir ces exploitants à des redevances. Le travil du fer est

réglementé, dès 1590, par les "Chartes et Privilèges ds forges,

marteaux et minières de la Principauté de Chimay". On y prescrit

les edvoirs des mineurs et deleurs apprentis. Y est décrite la frappe à

fer-chaud de tous les fers qui seront martelés, forgés et mis en

barreaux, et on y prévoit même l'élection d'un maire et de sept

échevins : des "férons".

L'appauvrissement des ressources en matières premières (bois, minerai)

et le remplacement progressif du charbon de bois par la houille, auront

pour conséquence de déplacer progressivement cette activité vers

d'autres contrées. A partir du XVIIe siècle, la sidérurgie wallonne va

se concentrer alors dans cinq bassins : Namur, Huy, Liège, Durbuy et

Habay. |

|

Les forges, fourneaux et l'extraction du minerai

Avant l'avènement du chemin de fer et des moyens de communication

modernes, l'industrie de la forge impliquait que l'on trouve, en

abondance, et sur place, à la fois les matières premières (minerai,

charbon de bois) mais aussi les cours d'eau qui fourniront l'énergie

nécessaire à la production.

Arrivé à la forge, le minerai est concassé à l'aide du

"bocard" (marteau hydraulique) et lavé dans la

"patouillet".

Le fourneau était conçu pour fonctionner plusieurs jours sans arrêt. Au

sommet de l'édifice, on trouve une ouverture que l'on appelait le

"gueulard". Les ouvriers, en se relayant, y déchargeaient le

charbon de bois et le minerai de fer qu'ils transportaient dans des

paniers en osier. Sur les côtés du fourneau étaient placés des

soufflets hydrauliques qui activaient la combustion et permettaient

d'atteindre de hautes températures. Ils avaient pour focntion de ventiler

le fourneau et ainsi de diminuer la teneur en carbone du minerai.

Lorsque le métal en fusion était disponible en quantité suffisante, on

laissait s'écouler la fonte dans une rigole tracée à même le sol,

nommée "creuset".

Pour pouvoir utiliser le métal ainsi obtenu et afin qu'il puisse être

travaillé par les artisans (ferronniers, serruriers, cloutiers, etc.), il

était nécessaire de transformer la fonte en fer. La gueuse de fonte

était alors transportée dans des ateliers d'affinage dans lesquels elle

était à nouveau fondue pour être totalement purifiée du carbone

qu'elle contenait. Cette opération fondamentale nommée

"affinage" était réalisée à l'aide de soufflets hydrauliques

qui insufflaient l'oxygène nécessaire à une décarburation complète.

En plus des ateliers d'affinerie, d'autres ateliers de transformation étaient

souvent installés à proximité de la forge afin d'en conditionner le fer

pour l'élaboration de produits finis spécifiques : le

"fenderie" fabriquait des barres de fer, tandis que dans la

"platinerie", on aplatissait le métal à l'aide de martinets

pour la réalisation de tôles. |

|

La production de charbon de bois

Les charbonniers constituent une maillon essentiel pour l'activité

métallurgique. Le charbon de bois fut, pendant des siècles, la seule

source d'énergie qui permettait le fonte du minerai.

La construction

du "faulde" : à partir d'un mat central et en couches

successives, le charbonnier remplit la totalité d la fosse à charbon

avec des rondins de bois de 17,5 à 35 cm de diamètre. A la base de la

construction, un espace est aménagé, rempli de branches et de feuilles.

Il servira à l'allumage. Recouverte de terre ou de cendres, la meule est

alors embrasée. Puis on "étouffait" le feu en obturant les

arrivées d'air. On laissait ainsi le bois se consumer de 7 à 30 jours

selon le volume de la meule. Le rendement en charbon de bois était

d'environ 30%.

Une surconsommation de bois : pour produire une tonne de

fonte, 1200 à 1600 kg de charbon de bois étaient nécessaires. Pour

l'affinage d'ue tonne de fonte, par la méthode wallonne, il fallait

utiliser à nouveau entre 3200 kg et 5000 kg de charbon de bois. Pour

assurer son focntionnement, une forge moyenne absorbait à elle seule, la

production annuelle de 2000 hectares de forêts. Cette surconsommation de

bois allait conduire bon nombre de régions au bord de la "disette de

bois".

Peu à peu le "charbon de terre", la

houille, va remplacer le charbon de bois. En province de Liège, le

dernier haut-fourneau utilisant du charbon de bois s'est éteint en 1846. |

|

La pierre bleueAvant 1850 : on ne disposait pas de

pompe pur assécher les puits ed mines. On ne puvait donc pas exploiter

les bancs de pierre bleue situés en profondeur. On se contentait de

petites pierres situées en surface. Les encadrements des baies

d'habitations sont constitués de petits moellons. Seul le linteau (et

parfois l'appui) est constitué d'une grande pierre.

De 1850 à 1950 : la généralisation des pompes hydrauliques va permettre

l'exploitation en profondeur des bancs de pierre. On va ainsi pouvoir

extraire des pierres de grand format. La pierre bleue est alors utilisée

à Macon, sous forme de pierres "longues" (encadrement de

baies). Ce "nouveau" matériau ne connaîtra une grande

diffusion qu'à partir de l'avènement du chemin de fer qui permettra une

desserte plus aisée des campagnes.

Les murs en moellons : avant la révolution industrielle et l'avèneemnt

de la machine à vapeur, on utilise, pour construire les murs, des

"moellons", c'est-à-dire des blocs de pierre brute, de petite

taille, facilement manipulables par un seul homme. Le mortier utilisé

pour lier les moellons entre eux est constitué de sable, de chaux et de

seigle (mortier bâtard). Ce mortire à prise lente ne permettait pas de

monter, en une seule fois, des murs de grande hauteur. c'est la raison

pour laquelle l'édification des murs se faisait par lits succesifs

d'environ 40 cm. Aujourd'hui encore, on peut déceler les

"éatges" qui témoignent de l'utilisation de cette technique. |

|

L'architecture traditionnelle

Ces maisons, construites dans la période qui va de la reconstruction des

campagnes après le "Siècle ed Malheur", à l'apogée de la

civilisation paysanne, vers 1870, dominenet le paysage. Les premiers

effets de l'exode rural (1960) signent leur déclin en tant que maisons

paysannes et le début de leur reconversion en résidences. La ferme

unifaîtière avec sa silhouette allongée abrite sous une même toiture,

logis et dépendances.

La ferme bicellulaire caractérisée par la juxtaposition d'un logis et

d'une étable de petite taille, peut accueillir 4 ou 5 bêtes. Elle est

parfois surmontée d'un "fenil" dans lequel le fourrage est

stocké. Cette maison est occupée par un ouvrier agricole ou menouvrier,

qui assure la subsistance de sa famille avec le maigre salaire qu'il

reçoit en allant louer ses bras dans les exploitations agricoles

importantes. A ce salaire viennent s'ajouter les ressources qu'il peut

tirer de ses animaux qui paissent sur les terres communales.

La ferme tricellulaire se caractérise par la juxtaposition d'un logis,

d'une étable et d'une grange. Chacune de ces parties occupe environ un

tiers du bâtiment. Elle constitue une ferme à part entière, puisqu'elle

abrite sous son toit tous les aspects de la vie agricole : l'élevage et

la culture. Cette ferme est occupée par un laboureur, c'est-à-dire un

agriculteur qui cultive les champs dont il est propriétaire ou locataire.

Il élève aussi du bétail. Ses boeufs ou son cheval lui fournissent la

force de traction. Les bovins fournissent le fumier indispensable au

maitien de la fertilité des champs. |

|

Le petit patrimoine

Le lavoir de Macon :

les lavoirs publics sont des édifices familiers de l'architecture rurale

et datent du début du XXe siècle. Le bassin, abrité sous une modeste

charpente, est un lieu de convivialité et de rencontre pour les femmes du

XIXe siècle. On y faisait la lessive 4 à 5 fois par an. C'était

l'occasion de revoir ses amies et de se raconter ragots et potins du

village et es alentours. C'est aussi au la voir que circulaient les

informations et que l'on venait aux nouvelles. Avec l'apparition de l'eau

courante dans les foyers, et du lave-linge, les lavoirs seront peu à peu

désertés.

Les chapelles et

oratoires :

Construits par dévotion au cours ds siècles, en mémoire d'un disparu,

pour évoquer un pèlerinage, par coutume familiale ou encore ppour

affirmer sa position sociale. Les chapelels et oratoires sont le plus

souvent bâtis à la croisée des chemins. Ils peuvent aussi se rencontrer

au milieu d'une prairie ou d'un bois. |

|

Charles de Croÿ et Macon au XVIe siècle

Charles III de Croÿ (1560-1612) est né en 1560 au château de Beaumont.

De par sa fortune et son influence, le famille de Croÿ était la plus

illustre et la plus puissante des Pays-Bas. Charles III de Croÿ reçut en

héritage, à la mort de son père, le 11 décembre1595, de nombreux

domaines dont le duché d'Aerschot, les principautés de Chimay et de

Porcien, Le marquisat de Moncornet, les comtés de Beaumont, etc.

Il

fut l'un des plus importants propriétaires de l'époque. Mais cet immense

patrimoine était composé de terres parfois très éloignées les unes

des autres. C'est ainsi que pour mieux administrer son domaine, il fit

éxécuter, sur parchemin, par différents artistes sous la direction

d'"Adrien de Montigny", 2500 gouaches représentant ses

nombreuses possessions, et dresser un inventaire minutieux des villes et

villages sur lesquels s'étendait sa juridiction. Ces relevés sont connus

sous el nom d'"Albums de Croÿ".

Cet inventaire constitue un

témoignage irremplaçable pour la connaissance de la région au XVIIe

siècle. Chaque village délicatement coloré à la gouache, met en

évidence les points de repère dont il est encore possible aujourd'hui de

retrouver des traces : églises, châteaux... |

|

Douane et contrebande

Dès la plus haute antiquité, les Etats lèvent des impôts sur les

marchandises franchissant leurs fromtières. Ces impôts, perçus à

l'importation, répondent pour l'essentiel à une préoccupation: remplir

les caisses des gouvernements. Pour échapper à ces taxes, les

populations frontalières vont s'ingénier à développer de nombreuxe

startagèmes pour organiser un commerce "parallèle" de

marchandises (café, chacolats, chaussures, mercerie, et surtout tabac)

entre la Belgique et la France.

La "pacotille": c'est la fraude que pratiquent les femmes, les

enfants et les vieillards. Ils viennent chercher à la boutique frontière

des provisions clandestines.

La "fraude par ballots": les contrebandiers dévalent les

entiers des bois de Thiérache pour importer frauduleusement, en France,

du tabac de Belgique. Ils transportent leur marchandise dans des sacs, dit

"ballots".

La "fraude par les chiens": le "chien-fraudeur"

accompagne son maître qui le laisse aux "bons soins" de la

boutique frontalière. Après un ou deux jours de jeûne forcé en

Belgique, le chien, chargé d'un "gilet" de tabac ou de cigares

est libéré. Ainsi lesté de son chargement frauduleux, le chien s'en

retourne bien vite à son logis, en France où il sait que son maître le

nourrira copieusement à l'arrivée.

Si vous voulez en savoir plus sur la douane et la contrebande, un sentier

d'interprétation, sur ce thème, est à découvrir entre Anor et

Momignies. |

|

Le siècle de malheurLes XVIe et XVIIe siècles

sont marqués par d'incessants conflits entre la France et l'Espagne,

ainsi que par la sanglante répressions menée pa rFerdiannd Alvarez de

Tolède, duc d'Albe, contre la religion réformée. C'est ce que l'on

appela le "Siècle de Malheur" ; qui s'étendit de 1635 à 1715.

Macon, en première ligne des combats entre la France et l'Espagne, subit

les assauts des mercenaires mal payés, arrivés de France par la trouée

de l'Oise.

Après une brève période d'accalmie et de prospérité économique aux

alentours des années 1620, la région sombre à nouveau sous le coup des

invasions et des pillages. En 1637, il ne reste plus à Macon que 20

bourgeois et une veuve.

A partir de 1715, les conflits vont peu à peu cesser, et Macon pourra

dès lors se relever de ses cendres. |

| |

|